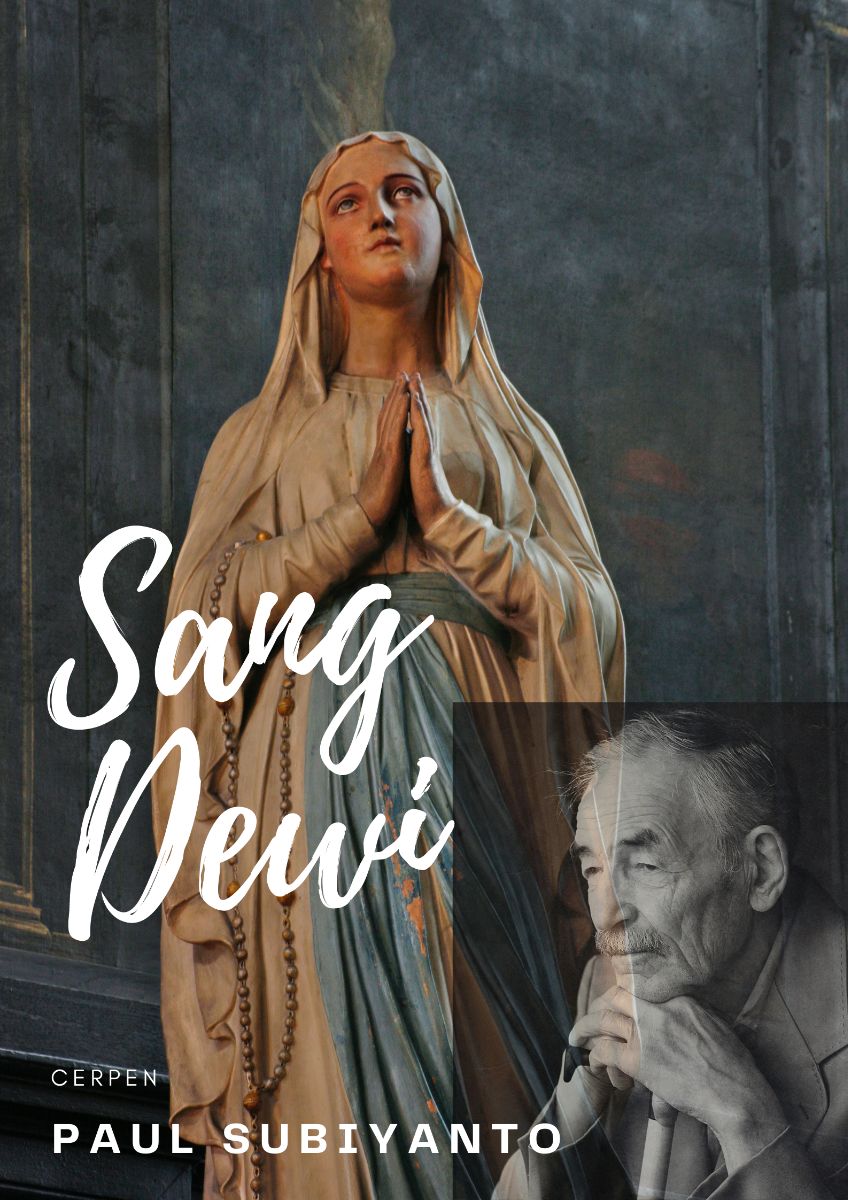

FIKSI: Sang Dewi

Sesungguhnya aku akan diberi hadiah ziarah ke Tanah Suci Yerusalem oleh anak-anakku sebagai penanda masa pensiun sekaligus perayaan ulang tahunku yang ke 65 namun kutolak karena aku tidak akan sanggup pergi ke sana tanpa almarhumah istriku, Dewi, yang tiga tahun lalu telah lebih dahulu menghadap Tuhan padahal ziarah suci ini sangat kami damba-dambakan bahkan sudah bertahun-tahun menyisihkan gaji bulanan sedikit demi sedikit ditabung dengan harapan setelah pensiun bisa berangkat ke sana berdua tanpa merepotkan anak-anak. Menjelang kematiannya, istriku berpesan agar uang tabungan itu disumbangkan saja untuk pembangunan gereja di pedalaman yang sangat membutuhkan.

Akhirnya kusampaikan kepada anak-anakku, keinginanku untuk berziarah ke Sendang Sono saja dengan berjalan kaki sendirian menyusuri jalur lama dari Kalibawang menuju Gua. Awalnya anak-anak berkeberatan karena mereka kuatir dengan kondisi kesehatanku namun akhirnya terpaksa setuju setelah kujelaskan alasanku mengapa aku memilihnya: napak tilas perjalanan cintaku dengan Dewi yang berawal dari sini, 45 tahun yang lalu ketika kami dulu sama-sama sebagai aktivis Mudika.

Dingin pagi khas lereng bukit Menoreh mengiringi langkah kakiku menapaki jalan yang dulu tanah berbatu tetapi kini sudah beraspal tetapi masih menyisakan suasana desa yang bisa kurasakan sehingga setiap jengkal langkahku menghadirkan masa lalu semakin jelas bahkan desah nafasku beriring dengan bisikan dedaunan yang diterpa angin pagi yang lembut: ziarah seperti meniti tambang yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang dengan tangan terentang dan terbuka menanti setiap tetes makna seperti roti Manna yang berjatuhan bersama embun di gurun Sin.

Setelah 40 menit, nafas mulai terengah keringat mengalir hangat, pada belokan pertama kuhentikan langkahku di bawah sebatang pohon kelapa tua. Batangnya menjulang dengan daun-daun yang tidak hijau lagi tempat sepasang burung derkuku sedang memadu cinta di atasnya. Dengan suara parau si jantan berputar-putar mengitari betinanya. ”Wik, kalau kamu capek ya istirahat dulu”, kataku.Dewi hanya memandang sambil tersenyum, lenguhan nafasnya menghalangi untuk berbicara. “Masih jauh?,” gumamnya sambil mengayunkan kaki melanjutkan perjalanan, aku berusaha mengiringi di sampingnya dan terdengar sayup-sayup lantunan merdu derkuku jantan dengan dua kuk diakhir lagunya…cekukur..kuk…kuk !

Gereja Promasan tinggal beberapa puluh meter, sinar mentari mulai menyengat, penduduk desa mulai melintas dengan sepeda motor untuk berangkat kerja atau ke ladang, kulilitkan jaket di pinggang, meneguk air mineral dari botol, lalu kukenakan kacamata hitam untuk mengusir silau, tongkat pendaki pemberian anakku sangat membantu, namun belum sempat kuayunkan langkahku tiba-tiba pandanganku tertatap pada sebongkah batu besar di pinggir kali.

“Dewi!”,kuberteriak sambil menangkap tubuhnya yang limbung mau roboh dengan wajah pucat pasi, bersandar pada bahuku kupapah memasuki warung terdekat lalu meminta seseorang berlari mencari petugas PMI yang mungkin di sekitar gereja, tak seberapa lama tampak empat petugas berseragam putih tergopoh-gopoh menenteng tandu untuk mengevakuasi Dewi yang pingsan ke pos kesehatan di dekat pastoran agar mendapat perawatan sementara aku menungguinya dengan hati gundah.

Dentang lonceng gereja pukul 12.00 siang menandai saatnya doa, kukeluarkan buku doa dari ransel, lalu kudaraskan doa Malaikat Tuhan sambil bersandar pada tembok depan gereja yang dingin, namun pada Salam Maria yang ketiga tanganku mulai gemetar – dokter bilang di usia 65 wajar kalau orang mulai mengidap gejala Parkinson—yang pasti baru menempuh separuh perjalanan saja rasa lelah sudah menyergap sekujur tubuhku. Namun aku tersenyum sendiri mengingat khayalanku yang ingin ziarah ke Camino de Santiago Spanyol yang harus berjalan kaki berhari-hari naik gunung turun lembah seperti yang kubaca pada novelnya Paulo Coelho atau tayangan-tayangan Yutube.

Dewi keluar dari ruang perawatan dengan wajah berseri tanpa pucat lagi, kupegang tangannya juga terasa hangat, ”Ayo kita lanjutkan Mas”, katanya sementara aku terhenyak karena berbeda dengan rencanaku yang mau menyewa sepeda motor untuk mengantarnya turun setelah tenaganya pulih. Namun sepertinya ia mengetahui isi pikiranku, “ Kita ini lagi ziarah bukan rekreasi Mas, harus tuntas!”, katanya sambil menarik tanganku. “Tetapi kondisimu..”, belum selesai aku bicara sudah ditukas, “Ziarah harus ada penderitaan, perjuangan, kesulitan, penaklukan diri,agar percaya penuh pada pertolongan Tuhan”. Sejak itu, timbul dalam hatiku niat untuk menjadi pelindungnya, teman seperjalanan sampai akhir hayat.

Aku terus mendampingi, menjaga, menggandeng, dan kadang membiarkannya istirahat sejenak dengan kepala bersandar di dadaku.

Pada Perhentian ke-5, seperti Simon Kirene membantu memikul salib Yesus, kupapah ia karena tampak mulai kelelahan, lalu pada Perhentian ke-6, ganti ia seperti Veronika, mengusap peluh di wajahku dengan sapu tangannya, perjalanan terasa lebih ringan jika saling menolong dan meneguhkan.

Di hadapan Bunda di bawah naungan pohon Sono Keling tua, aku mendaraskan Peristiwa Mulia dengan kusyuk tanpa menghiraukan ragaku yang kelelahan. Aku masih ingin menikmati suasana hening sambil membiarkan penggalan-penggalan kisah masa lalu bersama Dewi menyusup ketika tak terasa matahari mulai condong ke barat.Terdengar sepasang burung Sikatan berkicau bersahutan di rumpun bambu seberang Sendang penanda senja segera berganti malam.Peziarahanku di dunia ini belum usai. “Dewi tunggu aku di sana”,bisikku lirih. Terdengar sayup-sayup dendang suara.. Sang Dewi..Sang Dewi..mangestanana…

Marakake kelingan jaman semono, trenyuh😪